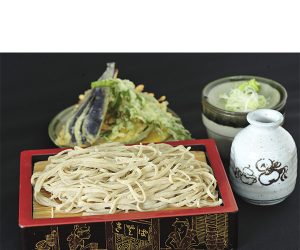

ふれあいの里 いずみ亭

100%地元産のそば粉で作る手打ちそばの店。化学農薬と化学肥料をそれぞれ埼玉県の慣行の5割以上削減して栽培し県の認証を受けた農産物を利用している埼玉県特別栽培農産物利用店です。いずみ亭では、顔の見える地元の新鮮・安全・安心な食材を使って料理を提供しています。 また、事前予約をすれば、そば打ち体験も出来ます。

埼玉県の人気観光スポットを一覧でご紹介。人気の名所や穴場まで、自然、歴史、グルメ、レジャーなど、多彩な魅力をエリアごとにチェックしよう。

検索結果 543件中 385〜408件表示

100%地元産のそば粉で作る手打ちそばの店。化学農薬と化学肥料をそれぞれ埼玉県の慣行の5割以上削減して栽培し県の認証を受けた農産物を利用している埼玉県特別栽培農産物利用店です。いずみ亭では、顔の見える地元の新鮮・安全・安心な食材を使って料理を提供しています。 また、事前予約をすれば、そば打ち体験も出来ます。

桜の見頃は3月下旬から4月上旬です。 都幾川右岸の学校橋から八幡橋の間、全長2km程にわたり植樹された約250本のソメイヨシノが遠くまで見渡せる景色は壮観です。 例年4月第1土曜日には「嵐山さくらまつり」が開催され多くの観光客で賑わいます。(2023年は開催されません)

総面積約13.3ヘクタールの敷地内に、総合体育館第1体育館、第2体育館、市民グラウンド、市民ゲートボール場、多目的広場及び、テニスコートなどがあり、市民の健康づくりと憩いの場となっています。

ヒマラヤ山地(ネパール)原産の赤花そば。栗橋地区で栽培している赤花そばは観賞用で、見頃の10月中は約0.6ヘクタールのそば畑が一面気品漂うルビー色に染まり、観る者の目を楽しませてくれます。朝晩の気温が冷え込んできますと、赤花そばのピンク色の深みが増します。

本堂前に大きく枝を広げる、将軍桜といわれるこのしだれ桜の親は川越大師・喜多院境内にあった徳川三代将軍家光公お手植えの江戸彼岸桜。慶福寺第十六世亮謙師が川越灌頂院(かんじょういん)で修業をしていた際、四度加行(しどけぎょう)遂業の祝いにと頂いたものです。春彼岸の頃、見事な花姿を見せてくれます。慶福寺は江戸時代慶安年間(1648年~1652年)の慶蓮を中興の祖として現在まで第十八世を数えます。創立は平安前期、慈覚大師円仁が開眼導師をつとめたと伝えられ、地下から発見された建武五年の板碑からいにしえの寺の存在を知ることができます。地域に開かれたお寺である慶福寺では1年を通して様々な行事が行われています。

昭和34年4月に天皇・皇后両陛下を迎えて植樹祭が行われた公園です。例年4月中旬から5月上旬にかけて、約5,000本のつつじが満開になります。山頂まではハイキングもでき、展望台からは周囲の景色を一望することができます。

江戸時代から桜の名所として知られ、日本さくらの会の「日本さくら名所100選」にも選ばれています。荒川の土手沿いに約500本のソメイヨシノが2kmにわたり咲き誇る様子は壮観です。3月下旬から4月上旬に行われる「熊谷さくら祭」期間中は夜間のライトアップを実施し、夜桜を楽しむこともできます。

地場物産館「桜国屋」そば処「さんた亭」「情報発信館」「&green CAFÉ」が立ち並ぶ複合施設です。令和2年度のリニューアルに伴い、広く親しまれるよう愛称を募集し、きたもと『四季の恵み』マルシェとなりました。広場には、日替わりでキッチンカーが来たり、イベントを通してより市内外に開かれた場所になっています。

金鑚神社の例大祭が行われ、その附祭りとして毎年11月2日・3日に開催されます。明治の初期から大正にかけて造られた絢爛豪華な江戸型人形山車8基と、平成の山車2基が引き回されます。11月3日正午からの山車の巡行に先立って、昔さながらの御神幸行列が中山道を練り歩きます。また、夜にははにぽんプラザに山車10基が集結し、勢揃いします。

町特産の梅とゆずの加工品や農産物を販売する施設です。町の中央に位置しており、ハイキングの休憩所としても大勢の人に利用されています。

秩父の芦ヶ久保にあるのどかな風景の中にあるいちご農園。 高台に位置しており、眺めも抜群! こだわりの土耕栽培で、甘くてジューシーないちごを心を込めて夫婦で育てています☆

国内で唯一発見された「四つ竹(カスタネット)を演奏する埴輪」や「踊る女性埴輪」は必見! 土器や石器なども多数展示するほか、上里の偉人でNHK連続テレビ小説の主人公になった“日本女性初の水上機操縦士”「西﨑キク」の生涯も紹介している。

明治41(1908)年の創業より100年以上にわたり、はちみつ製品を製造・販売しています。創業者の清水虎之助は、中国や西ドイツなどまだ国交が整っていない時代から海外に視野を向け、日本の産業養蜂を確立した人物として知られています。長年にわたる生産者(養蜂家)との信頼関係が美味しいはちみつだけしか提供しない、徹底した“品質管理”につながっています。

お米の生産に適した草加の農家の食文化と、野田の醤油とが出会って全国的にも知られるようになった「草加せんべい」。 当店では、この本物の「草加せんべい」を守るべく、埼玉県産米100%にこだわり、お米の旨みを壊さぬ様、一枚一枚時間をかけて押しては返し焼き上げています。 敷地には工場も構えており、社会科見学や手焼き体験も受け入れてます(要予約)

ぼけ封じ関東三十三観音霊場の三十番札所になっている立岩寺は、ぼたんとして知られています。前々住職と親交の厚かった児童文学者・故小野忠孝の詩碑が静かに見下ろす境内には、赤白黄に紫など多彩な牡丹130種1、500株と藤の花などが見事に咲きそろいます。

埼玉県に生息する約70種類の淡水魚を中心に展示している水族館です。荒川の上流から河口域まで表現した展示方法で、天然記念物のミヤコタナゴ、ムサシトミヨ、ムジナモは必見です!(詳しい施設の詳細は下記URLをご覧ください。)

埼玉県環境科学国際センターは、環境学習施設と環境研究所が一体となった環境科学の中核機関です。展示館や各種イベントにより様々な環境学習の機会を提供しています。 展示館内の彩かんかんドームは、視界を覆いつくす巨大な映像シアター。グローバルな環境問題を取り上げる「地球環境編」と、トンボを通して私たちの身近な生き物の環境問題を取り上げる「生物環境編」の2種類あります。座席は42席ご用意しています。

木材が豊富なときがわ町の地場産業で、関東有数の生産量を誇る建具。その建具を中心に、温かみのある家具、工芸品、農産物などを販売しています。地元の匠たちによる、丹精込めたモノづくりと出会えること間違いなしです。建具や家具のオーダー、相談もできます。「こだわりの一品」をいかがですか?

山里のそば粉を使い、練って、伸ばして、切って、ときがわ産の木材で内装された木の香りあふれる館内で、そば打ち体験が楽しめます。名産「福みかん」などの農産物や工芸品も販売しています。 そば打ち体験…5250円(1セット5人前、天ぷら付)団体は要予約

詳しくはホームページをご覧ください。秩父広域観光「あしがくぼレンタサイクルステーション」は、当日はもちろん、事前予約が可能です。問合せ・ご予約 (TEL:0494‐25‐0450・電話受付:午前8時30分〜午後5時00分・水曜定休日) ※貸出は、満13歳以上の方に限ります。 ※祭事等により貸出・乗捨をお断りする場合があります。 ※貸出の際は、写真付き身分証明書(免許証など)をご持参ください。 ※貸出時に携帯電話等のご記入もお願いしております。

※令和5年度から令和8年度まで店蔵耐震化工事を実施しております。 蔵造り資料館は、明治26年(1893)の川越大火直後、類焼を免れた数軒の蔵造り建物や東京の日本橋界隈の商家を参考に、当時煙草卸商を営んでいた小山文造が建てたものです。川越の蔵造り家屋の意匠や構造、敷地内の様子を見学でき、今もなお息づく明治のたたずまいを体感できます。

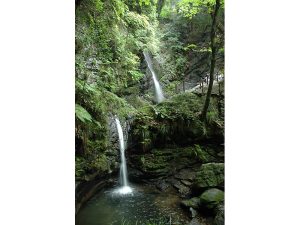

黒山三滝は、男滝・女滝・天狗滝の3つの滝の総称です。日本観光百選にも選ばれた景勝地で、春の新緑夏の清涼、春の紅葉は格別です。

昭和の懐かしい坪庭付き日本家屋の体験施設です。 女性限定コスプレ体験では アニメやゲーム等のご希望のキャラクターに扮し写真撮影。メークから着付やポーズアドバイスまで全て女性が担当。 好きな着物生地を選んで作る江戸木目込人形体験は 季節の和菓子と抹茶付き、お人形は当日お持ち帰りいただけます。

使用している食材の多くは、地元入間市および埼玉県内で生産されたものです。ぜひご賞味下さい。また、店内では各種お茶関連商品の販売も行っております。あわせてご利用ください。