アクアイグニス武蔵野温泉

令和3年6月にイオンタウン吉川美南にオープンした‘’美味しさ・喜び・美・健康‘’がテーマの天然温泉。地下1500メートルから湧出する自然のままの温泉成分が魅力で、内湯3種、寝ころびの湯、露天風呂があります。お風呂上りには、併設するフードコートで金沢まいもん寿司プロデュースの食と、ショコラティエ辻口博啓氏によるル・ショコラドゥアッシュのスイーツを楽しむことができます。

埼玉県の人気観光スポットを一覧でご紹介。人気の名所や穴場まで、自然、歴史、グルメ、レジャーなど、多彩な魅力をエリアごとにチェックしよう。

検索結果 537件中 145〜168件表示

令和3年6月にイオンタウン吉川美南にオープンした‘’美味しさ・喜び・美・健康‘’がテーマの天然温泉。地下1500メートルから湧出する自然のままの温泉成分が魅力で、内湯3種、寝ころびの湯、露天風呂があります。お風呂上りには、併設するフードコートで金沢まいもん寿司プロデュースの食と、ショコラティエ辻口博啓氏によるル・ショコラドゥアッシュのスイーツを楽しむことができます。

市の南部、黒目川沿いの急斜面の雑木林内に湧き出ている妙音沢。環境省が所管する「平成の名水百選」に選定されている清流です。黒目川に注ぐまでの流れは100mほどです。そこにはきれいな水にしか生息しない生き物などがみられ、貴重な植物も数多く自生しています。

年間を通して、春:トマト・イチゴ狩り・夏:なす・ブルーベリー狩り・秋:栗拾い・さつまいも堀・冬:ブロッコリー・ねぎ・大根などの収穫体験がご利用できます。また、加須市名物の手打ちうどん教室やバーベキュー・Ⅾキャンプ(飯盒炊飯)などがご利用になれます。 3月下旬〜11月末まで、お子様に大人気のプリキュア・仮面ライダー・アンパンマン等のステージショーを開催いたします。晴天時は、野外ステージで、雨天時はファミリー館大広間で実施いたします。

農林業を体験することにより理解を深めるとともに、農林業関係者に研修の場を提供し資質の向上を図ることを目的に設置された施設です。埼玉県内で作付けされている代表的な農産物の収穫や木工工作などが体験できます。また、広大な芝生広場やミニSL(土日祝日のみ運行)、地元で採れた農産物の直売所や県産農産物を食材にした店舗もあります。

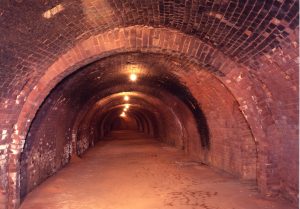

明治20年、渋沢栄一ほか4名の連名にて認可を受け、日本初の大量生産が可能な機械式煉瓦工場が建設されました。窯はドイツ人フリードリッヒホフマンが考案した当時の最新式「ホフマン輪窯」で、最盛期には6基の窯が稼働していました。現存する6号窯のほか、建設及び煉瓦の製造指導にあたったドイツ人煉瓦技師チーゼの居宅兼事務所として建てられた旧事務所、旧変電室、備前渠鉄橋をご覧いただけます。 ※ホフマン輪窯、旧事務所は、保存修理工事中。見学について詳しくは市ホームページを確認。

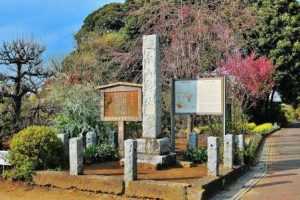

渋沢栄一の生地です。現在残る主屋は、渋沢栄一の妹夫妻によって、明治28年に上棟された建物です。主屋内部では栄一が多忙ななかで帰郷した際に、滞在した上座敷を見学することが出来ます。 また、渋沢栄一アンドロイドと映像を組み合わせたシアターでは、80歳代の渋沢栄一を再現したアンドロイドからふるさと血洗島や仲間たちとの思い出を聞くことができます。

地元で作られた季節の野菜を販売する農産物直売所や植木および展示コーナー等の様々な施設があります。併設されている物産館では、特産品の展示や川本農産物直売所で販売されている農産物などを使った飲食店が設けられています。

羅漢とは悟りを開いた高僧のことで、日本三大羅漢の一つにも数えられる喜多院の五百羅漢は50年の歳月をかけて完成しました。喜怒哀楽から、内緒話をしたり七輪でお湯を沸かしたり動物を従えていたりと、一つとして同じものはない様々な表現の羅漢の石像が538体並んでいます。 また、深夜こっそり羅漢さまの頭をなでると一つだけ温かいものがあり、それが亡くなった親の顔に似ているという言い伝えも残っています。

外環道の高架下にある公園で、名前のとおり巨大な「ゴリラ像」がお出迎え。公園を囲む土の道は、本格的BMX(競技用自転車)コースで、休日にはレースも開かれています。そのほか、休憩施設のラウンジホールや水が流れるせせらぎも。時折動く「ゴリラの目」におもわずびっくりします。 ※詳細は、公式ホームページからご確認ください。

埼玉県内最大のバラ園があり、春と秋の年2回花を咲かせます。見頃は5月上旬から6月上旬と10月下旬から11月中旬で400種5000株のバラが花を咲かせ、その規模と美しさに圧倒されます。また、アジサイ園があり6月に見頃を迎えます。ゆったりとした園路が園内をめぐるように設置されていますので、公園をながめながら散歩もできます。さまざまなスポーツ・レクリエーション施設や水遊びができる水辺の広場、遊具、大砂場もあり、子どもからお年寄りまで楽しめます。

芦ヶ久保の農家で昔から食べられている田舎の手打ちそば・うどん・各種定食。いちご狩りもできます。真っ赤な実に甘さを秘めたおいしさです。めんや木の子茶屋の隣にございます。ご利用の際は、めんや木の子茶屋にお立ち寄りください。 ※入園時間は30分以内にお願いいたします。 ※事前にご連絡頂ければ幸いです。

「さいたま市岩槻人形博物館」はさいたま市岩槻区に2020年にオープンした、人と人形の歴史を探り、未来へと人形文化を継承する博物館です。 人形や人形文化に関する資料の収集・保存、調査研究を行い、展覧会や教育普及活動などを通して、多くの方々に人形への親しみを持っていただけるような企画に取り組んでいます。 近代の人形産業を支えた岩槻の地から、広く国内外に向けて人形文化を発信していくミュージアムを目指しています。 (詳細は下記URLからご確認ください)

旧山崎家別邸は、川越の老舗菓子屋「亀屋」の五代目である山崎嘉七氏の隠居所として建てられました。平成12年に主屋・茶室・腰掛待合が市指定有形文化財となり、平成18年に建物部分が市へ寄贈されました。平成23年2月には、庭園が国登録記念物(名勝地)に登録されました。また、令和元年9月30日に母屋が国重要文化財(建造物)に指定されました。(茶室・腰掛待合は附指定) 旧山崎家別邸の庭園は、和館、洋館の建築とともに、保岡勝也が設計した茶室を含む和風庭園の事例として価値があると認められ、「造園文化の発展に寄与しているもの」として高く評価されています。

埼玉県内で発見された巨大ザメ「カルカロドン メガロドン」や謎の海獣「パレオパラドキシア」の化石を展示しています。 また、長瀞に代表される埼玉の自然の特性や見どころを分かりやすく解説しています。 さらに、体験ゾーンや無料の音声ガイドを楽しむことができます。 (施設の詳細は下記URLからご確認ください。)

2023年にリニューアルオープンした「びん沼自然公園」には県内最大級のパークゴルフ場のほか、キャンプ場やバーベキュー場、富士山を眺望できる展望台・複合遊具などがあり、自然の中で1日中レジャーを楽しめます。

道の駅「庄和」は肥沃な農地と屋敷林が織りなす田園風景に囲まれ、四季の移り変わりを感じられる恵まれた自然環境の中にあります。 物産館では、春日部ならではの商品はもちろん、全国各地の名産品を集め、様々なお土産が販売されています。農産物直売所では地元産の新鮮な野菜を販売しており、観光客で賑わっています。お食事処「食彩館」では食事も楽しめます。

緑豊かな自然に囲まれた芝桜の丘や桜が有名な公園で、市街地を一望できる高台にあり、長年市民のいこいの場として親しまれています。 市街地や周辺の山並みが見渡せる「見晴しの丘」、子どもが遊べるアスレチックのある「わんぱく広場」、「武甲山資料館」や「やまとーあーとみゅーじあむ」といった展示館もあります。

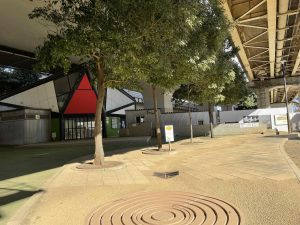

緑豊かな北浦和公園に1982年に開館した埼玉県立近代美術館(MOMAS)。モネ、シャガール、ピカソなどの海外の巨匠から日本の現代作家まで、優れた美術作品をコレクションして展示しています。また、ユニークなテーマを設けた企画展を随時開催するほか、自由に座れるグッド・デザインの椅子もたくさん紹介しています。 そしてもっと芸術に親しんでもらうため、ミュージアム・コンサートや講演会、親子で参加できるワークショップなども開催。美術書とグッズをそろえたミュージアムショップや本格的なイタリア料理を味わえるレストランで、美術館をゆっくり楽しむこともできます。 (施設の詳細は下記URLからご確認ください。)

嘉祥2年(849)慈覚大師円仁の草創とされる歴史ある神社です。御朱印もあります。

荒川に建設された寄居町のダムを「玉淀ダム」と言い、玉淀ダムによって完成された人造湖を「玉淀湖」と言います。水の透明度が高いと言われ、周囲が森に囲まれた静かな湖で、カヌーやラフティング散策が楽しめます。寄居の紅葉の名所の一つです。

代官の伊奈忠治は、小室陣屋(北足立郡伊奈町)を拠点とした父・伊奈忠次に対し、寛永6年(1629)に赤山陣屋を築き「利根川東遷」「荒川西遷」などの大開発を指揮しました。10代にわたり江戸幕府の代官として約30万石の領域を支配した赤山伊奈家は「関東郡代」の名で人々から慕われました。広大な赤山陣屋跡に良好に残る区画や道、一部現存する堀と土塁が当時の権勢をしのばせます。 ※詳細は、ホームページからご確認ください。

名湯と呼ばれる温泉に多い単純温泉を、和の趣き豊かな岩風呂でゆっくりと堪能できます。岩盤浴やリクライニングチェア、マッサージ機などが自由に使えるヒーリングスペースも人気!このほか医療界でも注目の高濃度炭酸泉も備えた、一日満喫できる贅沢な施設です。

本庄早稲田駅の東側に位置する公園で、日時計が設置された丘の上からは、赤城山や榛名山など本庄市を囲む山々を望むことができます。 春(芝桜)、夏(ひまわり)、秋(マリーゴールド)、冬(イルミネーション)と、四季折々の表情を楽しみことができます。 特に秋のマリーゴールドは圧巻で、マリーゴールドの丘がオレンジ色に染まります。10月~11月頃が見頃になりますので、ぜひ、一度足を運んでみてください。

上尾丸山公園は「水と緑の調和」をテーマに昭和53年に開園した総合公園です。 小動物コーナー、児童遊園地、バーベキュー場、自然学習館、 大池などが訪れる人々を楽しませてくれます