立岩寺

ぼけ封じ関東三十三観音霊場の三十番札所になっている立岩寺は、ぼたんとして知られています。前々住職と親交の厚かった児童文学者・故小野忠孝の詩碑が静かに見下ろす境内には、赤白黄に紫など多彩な牡丹130種1、500株と藤の花などが見事に咲きそろいます。

検索結果 532件中 481〜504件表示

ぼけ封じ関東三十三観音霊場の三十番札所になっている立岩寺は、ぼたんとして知られています。前々住職と親交の厚かった児童文学者・故小野忠孝の詩碑が静かに見下ろす境内には、赤白黄に紫など多彩な牡丹130種1、500株と藤の花などが見事に咲きそろいます。

緑豊かな自然のなかに児童館、遊具、ふわふわドーム、せせらぎ、動物舎など、子どものことを一番に考えて造られた公園。園内にはソメイヨシノが植えられ、桜の咲く季節にはお弁当を持った親子連れで賑わいます。

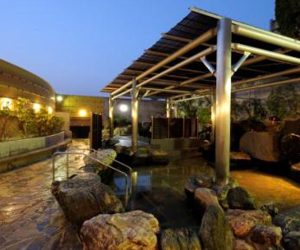

駅前に立地し、JR高崎線の始発、終着駅として交通の便がよいホテル。電車等が見渡せる溶岩石露天風呂・大浴場・ヒマラヤ岩塩サウナといった癒しの設備も完備!(土日祝のみ男女入替制) ・客室の窓ガラスには防音効果のある真空ペアガラスも導入し、全室加湿器、ベッドはセミダブルベッド使用。

家族経営の小さな宿ならではのお客様に合わせた対応、おもてなしを心掛けております。観光目的の方、囲碁・将棋合宿、各種スポーツ合宿、ビジネス等幅広くご利用頂いております。

木部地区の真東寺は、四国八十八ヶ所霊場「お砂踏みのできる寺」として多くの観光客が訪れます。全霊場のミニチュアが境内につくられており、ここをお参りすることで四国霊場を巡拝したのと同じ霊験・功徳が得られるといわれています。

久喜市鷲宮地区を流れる、葛西用水路沿いの両岸10キロに渡り春はポピーを、秋はコスモスを栽培しています。見ごろを迎えると、花の道のようで圧巻です。ランニングコースとしてもおすすめです。

青毛堀に沿って約1kmに渡り桜並木が続きます。菜の花も植樹されており、ピンクと黄色のコントラストが見事です。見頃は3月下旬から4月上旬です。

平安時代の貞観11年(869年)創建と伝えられる、鎮守の森の風格漂う古社。 室町時代中頃に武蔵国一宮の大宮氷川神社を分祀した。 宮岡の谷津を望む台地に鎮座し、辺り一帯は縄文時代の遺跡がある。

さらし井は、大字広木の枌木川の端に岩石で囲まれた井戸です。その昔、織布を洗いさらすために使用した湧水で、ここでさらされた布は、多く調庸布として朝廷に献納されたと伝えられています。 当時の婦人たちの共同作業場でもあり、万葉集巻九の恋歌にもあるように悩みを訴え愛を語る社交の場でもあったことがうかがえます。

青苔山 法長寺 札所七番は牛伏堂といい、本尊は十一面観音(伝行基作)です。当初、根古屋3区の牛伏にありましたが、天明2年(1782)の災害により、別当寺の法長寺本堂に移され、これ以降、当寺に合わせ祀られています。このことから、現在、法長寺は札所七番と呼称されています。 法長寺は青苔山と号し、宗派は曹洞宗です。開山は凉堂寒清大和尚、慶長11年(1606)寂。開基は内田家2代図書頭重賢であり、内田家は北條氏邦が婿養子に入った藤田の家系といわれています。

豊富な湯量からなる源泉かけ流し100%の自噴温泉です。美肌効果があり、その他、皮膚湿疹、アレルギー、疲労回復などの効能があります。個室付貸切風呂や貸切風呂、露天風呂をお楽しみ頂けます。また、徳川家にゆかりがあり、消失していた「観音堂」が再建され、併設されています。

向陽山 卜雲寺 別名荻野堂とも呼ばれ、本尊の聖観音はかつて武甲山頂にあったと伝えられています。 卜雲寺には、清凉寺式釈迦像、縁起絵巻、山姥の歯など珍しいものも奉納されています。 また、ここから正面に見る武甲山の眺望は、見事な絶景です。

杉戸町農業祭は11月上旬にアグリパークゆめすぎとにて開催されます。 杉戸産農産物のPRと地産地消の促進を目的とし、町内外から多くの方にご来場いただいています。農産物品評会や杉戸産農産物の販売、農産物利用店の出店、農業機械の展示、ステージイベントなど、充実した内容でお楽しみいただけます。

諏訪山古墳群に属し、5世紀前半につくられた高さ4.5メートル、直径50メートルの円墳で、関地区にあります。県内では初期古墳の代表的なもので、この地方の古墳発生を知るうえで重要な古墳として県の指定も受けています。 発掘調査により、鏡や土器などの遺品が出土し、中でも方角規矩鏡は直径22.5cmの大型鏡で、出土鏡としては県内最大で、「美里町遺跡の森館」で複製品が展示されています。

詳しくはホームページをご覧ください。秩父広域観光「あしがくぼレンタサイクルステーション」は、当日はもちろん、事前予約が可能です。問合せ・ご予約 (TEL:0494‐25‐0450・電話受付:午前8時30分〜午後5時00分・水曜定休日) ※貸出は、満13歳以上の方に限ります。 ※祭事等により貸出・乗捨をお断りする場合があります。 ※貸出の際は、写真付き身分証明書(免許証など)をご持参ください。 ※貸出時に携帯電話等のご記入もお願いしております。

河津桜は、青毛堀川の鷲宮神社付近の宮前橋から下流に向かって、約2.5kmに渡り370本以上植栽されています。河津桜の見頃は、2月下旬から3月上旬です。

東間浅間神社は、富士山の祭神を祀る神社です。 富士山の山開きに合わせて行われる「初山参り」では、子どもの健やかな成長を願う参詣客で賑わっております。赤ちゃんの額に朱印が押され、お札やうちわをいただくことができます。

栗橋の地で亡くなった源義経の内妻、静御前の墓です。静御前は栗橋の地にあった寺に葬られましたが、墓がないのを哀れんだ関東郡代が、1803年に墓碑を建立したと言われています。静御前の命日である9月15日には「静御前墓前祭」がささやかに行われています。

桜土手や桜堤の名前で親しまれている江戸時代に築かれた堤です。両側に約60本のソメイヨシノが植えられており、満開時には桜のトンネルになりお花見の人で賑わいます。毎年4月上旬に満開になります。

「猪俣小平六範綱」平安時代末期から鎌倉時代にかけての武将で、武蔵武士の猪俣党として勇名を馳せました。早くから源氏に仕え、保元の乱、平治の乱で勇壮華麗な戦いで活躍した雄将として知られています。建久3年(1192年)に死去し、墓は一族とともに高台院の一隅にあります。小平六没後、400年を経て猪俣一族は、豊臣秀吉によって滅ぼされ、美里を離散しますが、小野満開なる行者が、小平六の守り本尊を背負って来村し、盆が来るごとに山頂に火を焚いて一族の霊を弔ったといわれ、これが猪俣の百八燈のおこりと言われています。

『大堰自然の観察室』では、利根大堰に設置している魚道(魚のとおる路)をのぼる魚を見ることができます。 初夏にはアユ、秋にはサケが遡上する姿を窓越しに見ることができます。 午前9時~午後5時(10月~1月までは午前9時~午後4時30分)の間、土日も含めて開放しています。 但し、洪水時または業務の都合により開放できない場合があります。

JR高崎線本庄駅目の前の好立地、結婚式、ご宴会、会議、お食事、宿泊に対応致します。

利根川では、7月初め、中国大陸原産の巨大魚「ハクレン」の大ジャンプが見られます。栗橋付近の利根川河川敷は、全国で唯一のハクレンの自然産卵場所です。産卵のために霞ヶ浦から川を遡り、利根川の久喜市(旧栗橋町)流域でジャンプを起こします。原因ははっきりしませんが、この周辺で見ることができます。

所沢航空記念公園を会場にした市民の自主企画運営によるイベントです。「市民手づくりの祭典」として、市内をはじめ県内外から多くの来場者が訪れる、県内でも有数のイベントです。所沢市観光協会による物産・飲食ブースでは、所沢の名産を、「全国ふるさと自慢コーナー」では、日本各地の特産物を楽しむことができます。ほかにも、他にも、コンサートやストリートパフォーマンスなどさまざまなイベントが催されます。