上平公園

良好な自然林を活用し、四季を通じて散策を楽しめる場所や親水広場、遊具などがあり、市民の交流、憩いの場を提供する総合公園です

検索結果 372件中 337〜360件表示

良好な自然林を活用し、四季を通じて散策を楽しめる場所や親水広場、遊具などがあり、市民の交流、憩いの場を提供する総合公園です

岩殿山安楽寺は坂東11番の札所で古くから吉見観音の名で親しまれてきました。本尊は聖観世音菩薩で、吉見観音縁起によると、今から約1200年前に行基菩薩がこの地に観世音菩薩の像を彫って岩窟に納めたことが始まりとしています。毎年6月18日は「厄除け朝観音御開帳」が行われ、この日は古くから「厄除け団子」が売られています。現在でも、6月18日は安楽寺の長い参道に出店が立ち並び、深夜2時ごろから早朝にかけて大変な賑わいとなります。

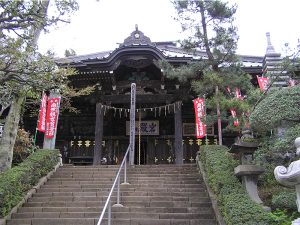

今から二千年余り前に、日本武尊により創祀されたと言われています。現在の御社殿は、江戸時代末から明治初頭に造り替えられた本殿、幣殿、拝殿より成る権現造りです。火災盗難よけ・諸難よけの守護神としての御神徳が高く、地元はもとより関東一円からの参拝者は、年間100万余を数えています。

島田橋は美しい自然景観の中にとけこむように風情のある木造の冠水橋です。ドラマ等のロケ地として使用されることもあります。

明治27年(1894)、養蚕技術の改良に尽力した木村九蔵が建設したもので、埼玉県の指定文化財となっています。当時の養蚕の様子を窺い知ることができる近代化遺産(絹産業遺産)です。

慈眼寺境内にあるシダレザクラで樹齢260年以上、樹高15メートルを超える、市指定天然記念物です。

芝生の綺麗な18ホールのパークゴルフ場を主要施設とする地区公園です。 パークゴルフ場のほか、子ども広場や多目的広場、ジョギング等が楽しめる周回園路があり、健康増進を通じて幅広い世代間交流、市民の憩いの場を提供する空間です。

吉見町には丘陵の裾に人工的な沼が点在していますが、これらは水田耕作のために造られた溜め池です。八丁湖もこうした人工的な沼で、その面積は約52,000平方メートルです。「八」という数字は末広がりで、「多い」と言う意味で使われることがあり、また八を重ねると語呂が良いというところから「八百八町」「八百八橋」という言葉が生まれました。八丁湖も古くは「八丁八反の沼」と呼ばれていましたが、実際の面積は「八丁八反」ではないので、こうした例と同じものと考えることができます。

里山の、のどかな風景の中で、自然とのふれあいや農業を体験できます。 年間利用料を払えば自由に利用できる「ふれあい農園」や、いちご狩りが人気の「いちご農園」などの果樹農園があります。また、米作り体験、たけのこ掘り、手打ちうどんづくり、じゃがいもづくり、里山散策ハイキングなどの数々のイベントが年間を通じて行われています。

川越城は扇谷上杉持朝が古河公方足利成氏に対抗するため、長禄元年(1457)に家臣の太田道真・道灌父子に命じて築城したものです。江戸時代には江戸の北の守りとして重要視され、代々幕府の重臣が城主となっていました。現存する建物は嘉永元年(1848)に建てられたものです。2年半に渡って行われていた改修工事が終了し、一般公開されています。

妻沼聖天山は、日本三大聖天の一つとして知られ、良縁成就・家内安全・厄除け開運・学業進学などのあらゆる良縁を結ぶご利益があると言われています。平成24年には、妻沼聖天山の本殿である「歓喜院聖天堂」が、彫刻技術の高さや近世装飾建築の頂点をなす建物であることと、庶民の浄財により作られたことは、稀有なこととして評価され、国宝に指定されました。年間を通じて、新年・春・秋の例大祭や節分会などの行事が催されています。

歴史と民俗の博物館は、埼玉の歴史と民俗に関する資料を収集・保管し、総合的に調査研究することにより、埼玉の地域的特性を明らかにし、その成果を展示公開・情報発信するとともに、県民の学習活動や交流の場となることにより、県民各層の心豊かなくらしと新たな文化の創造に寄与する博物館です。 (施設の詳細は下記URLからご確認ください)

「片倉シルク記念館」は、片倉工業株式会社最後の製糸工場であった熊谷工場の繭倉庫を利用して創設された記念館で、平成19年には経済産業省の「近代化産業遺産」に認定されています。同社の製糸業121年におよぶ歴史を、末永く保存継承するために、熊谷工場の操業当時に使われていた製糸機械が展示され、繭から生糸になるまでの過程が紹介されています。

戸田公園は昭和12年から昭和15年にかけて建設された、国内最大規模の人工静水コースである漕艇場を中心とした公園である。昭和39年の東京オリンピック後に都市公園として開設され、ボート競技の会場や練習場として利用されるとともに、水と緑の拠点として県民に憩いと潤いの空間を提供している。 また、荒川沿いの土手に隣接していることや、高台広場や花壇、健康遊具などがあることから、漕艇場の利用者のみならず、散歩等の利用者の憩いの場としても親しまれています。

吉見町田甲の高負彦根(たかおひこね)神社の境内裏には、見晴らしのよい岩山があります。この山の中腹に登って足を踏み鳴らすと、ポンポンといい音がします。 そこには、こんな言い伝えが残っています。 その昔、ある長者が財宝の隠し場所を捜していました。長者はある日、高負彦根神社に詣で、「いちばんいい財宝の隠し場所を教えてください」とお伺いをたてました。すると神様のお告げがあり、「この岩山に埋めろ。私が守ってやろう」というものでした。そこで長者は大変安心して、財宝をこの山に埋めたそうです。今では、こうした話の名残として、岩山はポンポン山と呼ばれており、山には神霊がいるといわれています。

1970年に安岡正篤先生が昭和初期に創立した「日本農士学校」の跡地に、「財団法人郷学研修所」は設立されました。 2012年に「公益財団法人 郷学研修所・安岡正篤記念館」が正式名称となり、日本農士学校の道統を継承しつつ、郷学の振興を図ると共に、今の世にこそ必要とされる安岡正篤先生の教学・人間学を後世に伝えるために活動しています。

見沼代用水の入口にある公園です。アスレチック遊具やはにわ像などが設置されています。 また、展望台も併設されており、ここから見沼代用水を眺めることが出来ます。 また、歩行者・自転車道として整備されている緑のヘルシーロードの起点でもあります。

所沢の秋を代表する一大イベント。毎年市内外から、20万人以上の人出があり、熱気と興奮の渦に包まれます。華やかなパレード、情熱のサンバカーニバル、威勢のよいお神輿が息つく暇もなく、行き交います。最大の目玉は、夕暮れを迎える頃、各町内が所有する10基の山車を向かい合わせ、相手に負けじと祭りばやしや舞い踊りを競い合う「曳っかわせ」です。迫力満点の曳っかわせは、まさに山車と山車の真剣勝負そのものです。

長泉寺(ちょうせんじ)には、樹齢約650年といわれる県指定天然記念物の「骨波田(こつはた)の藤」があり、東国花の寺・百ヶ寺にも選ばれている藤の花です。県の天然記念物に指定されております。花房は1mから長いもので1.5mの長さに達します。最盛期は入り口に露店がでる程、賑わいます。見頃は4月下旬から5月中旬です。

目通り樹周り3.05メートル、高さ11.2メートル、推定樹齢400年以上のハタザクラです。花は大きく、一重咲きの花に雄しべの一部が花弁状に変わった旗弁(1から2枚)を生ずるヤマザクラ(バラ科)の一種で、この種のハタザクラとしては、他に類がなく唯一の栽培品種です。

明治10年(1877年)に建築された木造二階建て土蔵造りの店蔵で、本町通りにあった薬店を平成9年に移築復元したものです。座売り形式の商形態やムシコ窓及び開口部の枠周りなど、川越の店蔵とは異なる特有の意匠構成がみられる貴重な文化財です。

国指定重要有形民俗文化財。当地で醤油醸造業を営んでいた高須庄吉が築造を発願し、明治5年(1872)に完成しました。高さは約8.7m、直径約30mの丸みのある方形をした富士塚で、現存する富士塚では最大級のものです。富士信仰の主要な石造物や御胎内、つづら折りの登山道、合目石、塚表面の黒ボク石など、富士塚の典型的な要素を備え、塚の形容も優美です。特に石造物の数と種類、細工は他の富士塚と比較しても並はずれて優れており、当時の引又河岸や富士信仰を知る上でも欠かすことのできない貴重な文化財です。大安・友引の日には、塚に登ることができます。(雨天や雨の後等は非公開)

-300x225.jpg)

新倉ふるさと民家園は、和光市指定文化財「旧冨岡家住宅」の移築復元後、平成18年に開園されました。旧冨岡家住宅は、およそ300年前に創建されたと推定され、埼玉県内で最古の部類に入る歴史的価値の高い建造物です。また、園内には、潜り門・納屋風管理棟・蔵風ポンプ室等の建造物と、畑・池などがあります。

広々とした芝生にソメイヨシノ、エドヒガン、シダレザクラ等、全国から集められた約30種・200本の桜が植えられた公園です。3月下旬から4月上旬にかけて次々に満開の時期を迎えます。4月上旬には「さくらまつり」が行われ、多くの人でにぎわいます。また、晴れた日には遠くに富士山や秩父連山を望むことができます。