埼玉の風土が生んだ伝統的手工芸品

後世に残したい伝統の美と技が光る全30品目

埼玉県には、地域の風土と歴史に育まれ、人々の暮らしの中に今も受け継がれている数多くの伝統的手工芸品があります。

人形をはじめ、染色・織物、木工品、陶磁器など、種類もさまざまですが、どれも職人の高い技術による確かな品質と、

手作りならではの温かさがこもった品ばかりです。今回は埼玉県知事が指定する全30品目をご紹介します。

人形

岩槻人形

さいたま市岩槻区で盛んに作られる日本人形。絹織物で仕立てた着物を実際に着付けるように作るのが特徴です。

江戸木目込人形

桐粉を生麩糊で固めた胴体に筋彫りをし、そこに布地をヘラで入れ込んで着せ付けて作るため破損しにくく丈夫。

春日部押絵羽子板

戦後にかけて、浅草の押絵師が戦禍と雑踏から逃れ、良質の桐の産地であった春日部に移り住んだことが始まり。

越谷ひな人形

関東風として知られ、京風と比べて形が大きく、全体にきらびやかで、独自の優美さを持つひな人形として発展。

越谷張子だるま

色が白く、鼻がやや高い上品で優しい顔立ちが特徴。それぞれの色に対応したご利益が得られる五色だるまも有名。

所沢人形(雛人形)

主に着付けを得意として発展。いまでは思い出の着物帯から人形の衣装を制作することができる工芸師もいます。

所沢人形(押絵羽子板)

所沢は春日部と並ぶ押絵羽子板の生産地。雛職人が押絵の技術を学び、羽子板を製作したものと伝えられています。

鴻巣びな

「関東三大雛市」のひとつ。諸説ありますが江戸時代前期に京都の仏師が鴻巣に移り住み土雛を作ってことが起源。

染色・織物

本染ゆかた

草加市の三大地場産業のひとつ。熱い染料を注いで模様を染める注染の技術で表裏ともに色がつくのが特徴。

長板中型

草加付近で生産される主に木綿のゆかた。長板を使用した型染技法で、伝統的な藍一色で染めるのが特徴。

飯能大島紬

精微な柄が特徴の絹織物。その歴史は古く、和銅年間にまで遡ると言われています。

武州正藍染(武州唐桟)

別名青縞。藍の葉を発酵させた染料を用いた手染め染色。「武州唐棧」は館山の唐棧織と組み合わせたもの。

武州正藍染(武州型染)

別名青縞。藍の葉を発酵させた染料を用いた手染め染色。「武州型染」は布にしてから型で染めるのが特徴。

武州正藍染(武州紺織)

別名青縞。藍の葉を発酵させた染料を用いた手染め染色。「武州紺織」は藍染めした木綿糸で織った織物。

熊谷染(友禅)

荒川の伏流水である星川を中心に発展した模様染の一種。友禅は多彩な色を使い手書きで染めるのが特徴です。

熊谷染(小紋)

荒川の伏流水である星川を中心に発展した模様染の一種。小紋は型紙を使い細やかな紋様を染めるのが特徴です。

本庄織物(本庄絣)

絹糸の風合いを活かした先染め製法で独特な織味が魅力の絹織物。単純な絣柄から巧緻を極めた絣模様まで幅広い。

秩父銘仙

「ほぐし捺染」技術による大胆で華やかなデザインで大正時代から昭和初期にかけて女性たちに人気を博した織物。

秩父ほぐし捺染(着尺)

明治後期に秩父出身の坂本宗太郎氏が編み出した、織る前にたて糸に捺染する先染め技法を用いた和服用の反物。

秩父ほぐし捺染(夜具地)

明治後期に秩父出身の坂本宗太郎氏が編み出した、織る前にたて糸に捺染する先染め技法を用いたふとんカバー。

秩父ほぐし捺染(座布団地)

明治後期に秩父出身の坂本宗太郎氏が編み出した、織る前にたて糸に捺染する先染め技法を用いたざぶとんカバー。

木工品

春日部桐箪笥

日光東照宮の大工が防湿性と難燃性に優れた、この地の桐に目をつけたことで発展。明治時代には全国的に有名に。

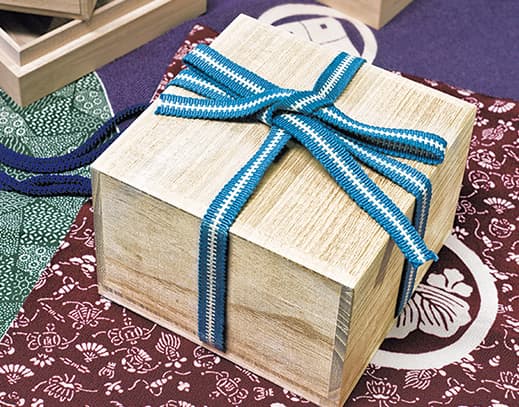

春日部桐箱

江戸時代初期に日光東照宮造営ために全国から集まった工匠が桐の残材で庶民向けの小物類を作ったのが始まり。

陶磁器

鬼瓦

瓦生産の長い歴史を誇る深谷の鬼瓦は屋敷を守る魔除けとして神社仏閣をはじめ一般家庭でも用いられてきました。

武州磨き本瓦

深谷市を中心に生産される武州磨き本瓦は、優美で堅牢な高級瓦として寺院・神社などに使用されています。

和紙

小川和紙(細川紙)

ユネスコ無形文化遺産のひとつで、小川町と東秩父村に伝承される、未晒しの楮を原料とした伝統的な手漉き和紙。

その他

越谷甲冑

金工・漆工・皮革工芸・組み紐などを駆使して作られる、鮮やかな色彩と威厳のある風格が特徴の端午の節句飾り。

竹釣竿

江戸時代に羽鳥繁蔵が川口市の青木に自生する布袋竹を使用して釣り竿を作ったことが始まりといわれています。

手がき鯉のぼり

加須の鯉のぼりは職人の手作業によって豪華絢爛な色彩で描いては乾かしを繰り返すため文様が複雑で繊細です。

行田足袋

行田は木綿の産地でもあり、近くに中山道が通っていたことから足袋づくりが盛んになったと考えられています。