鎌倉殿を支えた武士の故郷 比企の史跡マップ

「鎌倉殿」とは鎌倉幕府の将軍のことで、初代は源頼朝です。

しかし頼朝の死後、若い将軍の頼家を補佐する名目で、有力御家人による13人の合議制が北条氏により決められました。

「鎌倉殿の13人」です。比企能員も13人の1人でした。

しかし実権を握った北条時政は、権力の座を確かなものとするため、謀略を巡らします。

将軍家と緊密な関係にあった比企一族は、早い時期に討ち滅ぼされ、有力御家人たちも次々と滅亡に追い込まれました。

その中で権力を手中にしたのが北条義時です。

MAP内の各スポットをクリックすると、詳細に遷移します。

小川町

① 仙覚律師遺跡(県指定・旧跡) 建立:昭和3(1928)年4月

「令和」は『万葉集』からの出典です。小川町は『万葉集』に関する資料が残る町で、鎌倉時代に日本で初めて仙覚によって『万葉集註釈』がまとめられた所が小川町です。この業績をたたえる顕彰碑で歌人佐佐木信綱の撰文と歌が4mを超える巨碑に刻まれています。

豆知識:仙覚は比企氏が北条氏に滅ぼされた、建仁3(1203)年に常陸国(茨城)で生まれており、比企能員ゆかりの人物で比企一族と深い関係にあります。

[アクセス] 東武東上線・JR八高線「小川町駅」から徒歩13分

関越自動車道「嵐山・小川IC」より車で15分

[駐車場] あり

[問合せ先] 小川町役場にぎわい創出課(0493-72-1221)

嵐山町

② 菅谷館跡 建立:鎌倉幕府設立頃

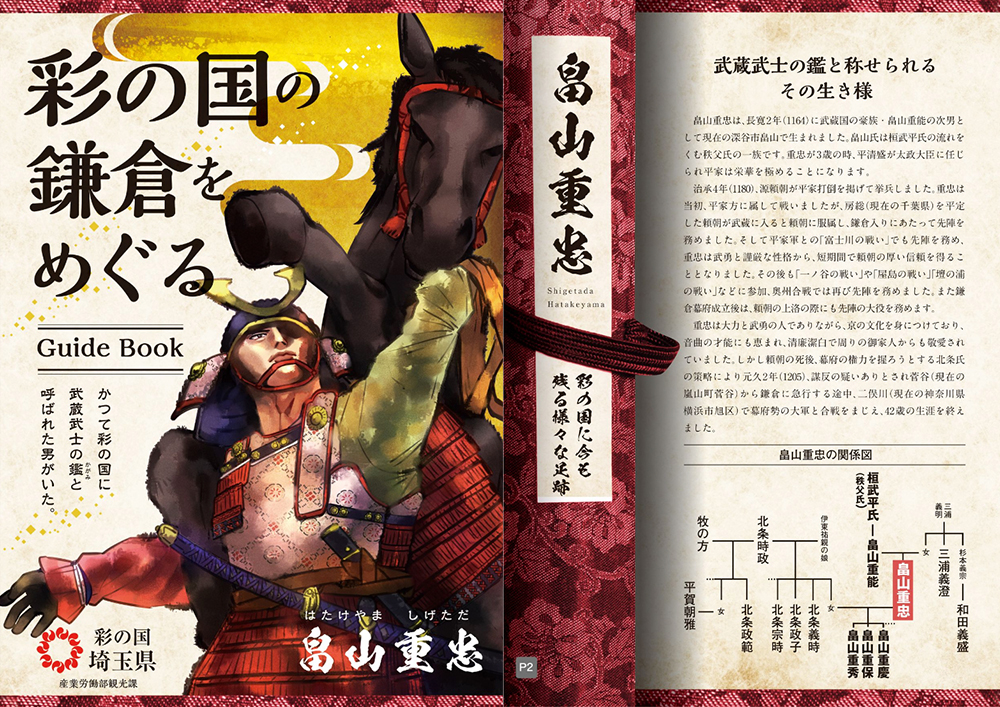

鎌倉幕府の初代将軍源頼朝(みなもとのよりとも)から厚く信頼され、武士の鑑と言われた「畠山(はたけやま)重忠(しげただ)」の館跡として国史跡に指定されています。現在の菅谷館跡は戦国時代に改築された城郭ですが、全国に存在する城の中でも特に歴史的価値の高い名城として、「続日本100名城」に選ばれています。

豆知識:菅谷館跡内の重忠公像。この像は平服である烏帽子(えぼし)姿で鎌倉を向いています。これは重忠の幕府への想いを示しています。

[アクセス] 東武東上線「武蔵嵐山駅」から徒歩15分

関越自動車道「東松山IC」、「嵐山・小川IC」より車で10分

[駐車場] あり

[問合せ先] 嵐山町役場地域支援課(0493-62-2152)

吉見町

③ 岩殿山安楽寺(吉見観音) 建立:約1200年前

岩殿山安楽寺は坂東11番の札所で古くから吉見観音の名で親しまれてきました。今から約1200年前に行基菩薩がこの地に観世音菩薩の像を彫って岩窟に納めたことが始まりとされており、平安時代の末期には、源頼朝の弟範頼がその幼少期に身を隠していたと伝えられています。

豆知識:毎年6月18日は「厄除け朝観音御開帳」が行われ、この日は古くから「厄除け団子」が売られています。

[アクセス] 東武東上線「東松山駅」から車で10分

[駐車場] あり

[問合せ先] 吉見町役場産業振興課(0493-54-5027)

ときがわ町

武蔵武士の畠山氏の経済的・政治的な基盤を背景に「一山七十五坊」を擁する一大山岳寺院として北関東一帯に絶大なる寺院勢力を誇示していました。その後、源頼朝などの篤い信仰もあり、より一層の隆盛を誇りました。

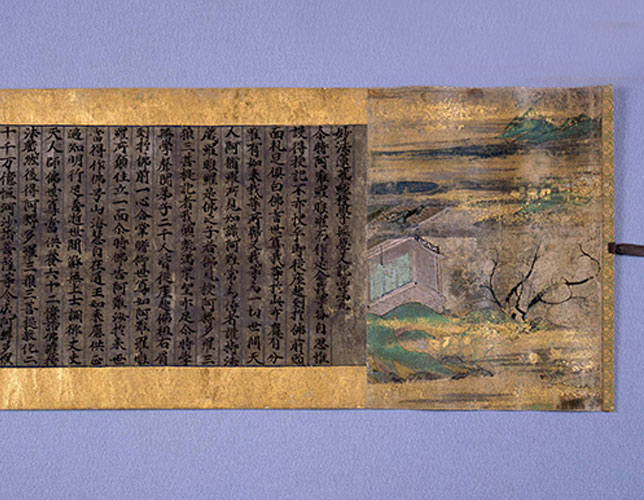

豆知識:慈光寺に伝わる法華経一品経は「慈光寺経」とも呼ばれ、広島県厳島神社の「平家納経」、静岡県鉄舟寺の「久能寺経」とともに日本三大装飾経として国宝に指定されています

[アクセス] ときがわ町役場第二庁舎から車で10分

[駐車場] あり

[問合せ先] 慈光寺(0493-67-0040) ときがわ町役場(0493-65-1521)

鳩山町

⑤ 笛吹峠(鎌倉街道上道) 建立:鎌倉時代初期

鳩山町須江と嵐山町将軍澤との間にある峠で、鎌倉街道上道の難所の1つです。鎌倉から上野(群馬県)に通じる鎌倉街道の要衝にあたり、多くの武士団が行き来しました。鎌倉武士にとってこの道はまさに「いざ鎌倉」の道だったようです。「史跡笛吹峠」の碑に面した、鎌倉街道と推定される道の東にある山道は、直線的で堀割状の形状であることから、この道が上道であるとの説もあります。

豆知識:笛吹峠という名前は、正平7年(1352)に新田義貞の子義宗が南朝の宗良親王を奉じて、足利尊氏と戦った武蔵野合戦に由来します。この戦いに敗れた宗良親王が月明かりに誘われ笛を吹いたことが名前の由来と伝えられています。

[アクセス] 鳩山町町営路線バス(高坂駅西口~越生駅東口)「奥田公会堂」バス停から約1.5㎞

[駐車場] あり(8台)

[問合せ先] 鳩山町役場政策財政課(049-296-1212)

川島町

⑥ 金剛寺 建立:中世頃(鎌倉時代)

金剛寺は真言宗智山派の寺院で、大僧都満恵和尚によって開山され、天正年間には比企能員の末裔である比企左馬助則員が中興したと伝えられています。妙本寺(鎌倉)同様、比企一族の菩提寺です。この金剛寺には「比企系図」及び比企家15代則員、16代義久、17代重久、18代久員を含む歴代の墓があります。

豆知識:境内の東に位置する大日堂の天井には「龍」が描かれています。この龍は、田んぼに出て稲を食い荒らし、被害はあちこちに広がったそうです。やむを得ず龍を鎮める方法として、喉元に杭を打ち込み、その杭を隠すために天蓋を設置したと伝えられています。

[アクセス] 東武バス「上中山」バス停から徒歩8分

川島町役場から車で7分

[駐車場] あり

[問合せ先] 川島町役場政策推進課(049-299-1752)

金剛寺(049-297-5695)

東秩父村

浄蓮寺は、松山城主上田氏の菩提寺です。鎌倉時代末、大河原神冶太郎光興の創建と伝えられています。寺伝によれば、大河原神冶太郎光興が屋敷内に道場を開くため、日蓮の弟子の日朗を招いたといわれています。

豆知識:大河原神冶太郎光興は、比企能員の子で鎌倉妙本寺を開いた比企能本と親交があったと伝わっています。

[アクセス] 東武東上線・JR八高線「小川町駅」よりイーグルバス(和紙の里・白石車庫行き)「やまなみ前」バス停から徒歩1分

[駐車場] あり(10台)

[問合せ先] 東秩父村役場教育委員会(0493-82-1230)

滑川町

⑧ 三門館跡 建立:中世頃

和泉にある泉福寺より東へ約200mに位置しており、源頼朝の父である義朝などに仕えた比企遠宗、比企尼の館ではないかとする言い伝えがあります。また、『吾妻鑑(建久四年二月十日の条)』に頼朝が伊豆に流された際に、困窮した部下を毛呂太郎季綱が助けたことから、その恩に報いるためこの館の周辺とされる泉・勝田の地を与えたともされており、毛呂氏の所領とする説もあります。現在は、館を囲っていた空堀(水のない堀)と土塁の一部が残っています。

豆知識:頼朝の乳母である比企尼は、この地から20年間に渡り、伊豆に配流中の頼朝に米などを送り続けました。

[アクセス] 滑川町役場から車で10分

[駐車場] なし

[問合せ先] 滑川町役場総務政策課(0493-56-2211)

東松山市

比企能員の娘で鎌倉幕府二代将軍源頼家に嫁いだ若狭の局は、北条氏により暗殺された夫・頼家の遺骨を抱いて比企郡大谷の地に逃れました。そして、夫を弔うために庵を結び「大谷山寿昌寺」と名付けられたことが寺の起源とされています。寺周辺の大谷地区をはじめ、比企氏が深く帰依したと伝わる巌殿山正法寺(坂東札所十番)など、市内には比企一族にまつわる伝説や伝承、史跡がいまでも数多く残されています。

豆知識:若狭の局が持ち帰ったと伝わる夫・源頼家の位牌が現在も残されています。境内には地元有志による「比企一族顕彰碑」が設置されています。

[アクセス] 東武東上線「東松山駅」から車で15分

市内循環バス「大谷交差点」バス停から徒歩5分

[駐車場] あり

[問合せ先] 東松山市役所政策推進課(0493-23-2221)

巌殿山正法寺 建立:8世紀初期(奈良時代)

豆知識:境内には樹齢700年を超えると推定される大イチョウがそびえ、11月末から12月初旬にかけて黄葉の見頃を迎えます。黄葉したその姿はまさに圧巻です。

[アクセス] 東武東上線「高坂駅」から車で10分

[駐車場] あり

[問合せ先] 東松山市役所政策推進課(0493-23-2221)

2022年大河ドラマ「鎌倉殿の13人」あらすじ

華やかな源平合戦、その後の鎌倉幕府誕生を背景に権力の座を巡る男たち女たちの駆け引き―源頼朝にすべてを学び、武士の世を盤石にした男 二代執権・北条義時。野心とは無縁だった若者は、いかにして武士の頂点に上り詰めたのか。新都鎌倉を舞台に繰り広げられる、パワーゲーム。義時は、どんなカードを切っていくのか― (NHKホームページより引用)

【放送予定】大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(NHK)2022年1月放送開始

推進協議会からのメッセージ

日本の歴史の中で武蔵武士と比企一族が輝きを放ち、やがて悲運に見舞われた時代がありました。それは、日本の大地に根を下ろした鎌倉武家政権の誕生と共にあります。その最大の功労者は源氏が平氏に敗れ、源頼朝が流人となった20年間を支え続けた比企尼を筆頭とする比企一族でありました。

比企氏は北条氏の謀略により滅ぼされましたが、その功績は不滅です。敗者として歴史の中で忘れ去られてしまった比企氏ですが、800年の歳月を経て甦りました。比企氏がドラマの中で私どもに何を語りかけてくるのでしょうか。次の一節に回答があると思われます。

「真の郷土の振興は先人の遺風業績を新たに掘り起こすことから始まる。過去を継承せずして健全な未来の創造はあり得ない。」関根茂章著『師父列傳』より

「鎌倉殿の時代、彩の国埼玉にとてつもないスケールの人物たちがいた」の動画です。ぜひご覧ください。

※2023年3月現在の情報です。