仙元山見晴らしの丘公園

標高299メートルの仙元山の中腹にある自然を生かした公園です。この公園の目玉は、全長203メートルの「ローラーすべり台」。子どもから大人まで、幅広い年齢層の方々にお楽しみいただけます。また、園内にある展望台からは小川町はもちろん、天気が良ければ北関東の山々まで一望できます。アスレチックエリア、無料休憩スペースあり。

検索結果 372件中 193〜216件表示

標高299メートルの仙元山の中腹にある自然を生かした公園です。この公園の目玉は、全長203メートルの「ローラーすべり台」。子どもから大人まで、幅広い年齢層の方々にお楽しみいただけます。また、園内にある展望台からは小川町はもちろん、天気が良ければ北関東の山々まで一望できます。アスレチックエリア、無料休憩スペースあり。

広木地区にある掘形の田畑に囲まれた90メートル四方の遺跡で、豪族:檜前舎人石前(ひのくまのとねりいわさき)の館跡といわれています。万葉集には、妻である真足女(またりめ)が、防人として赴任する夫に寄せた歌が載っています。

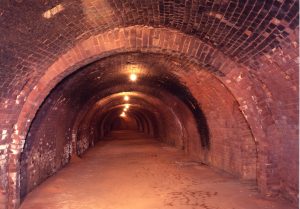

明治20年、渋沢栄一ほか4名の連名にて認可を受け、日本初の大量生産が可能な機械式煉瓦工場が建設されました。窯はドイツ人フリードリッヒホフマンが考案した当時の最新式「ホフマン輪窯」で、最盛期には6基の窯が稼働していました。現存する6号窯のほか、建設及び煉瓦の製造指導にあたったドイツ人煉瓦技師チーゼの居宅兼事務所として建てられた旧事務所、旧変電室、備前渠鉄橋をご覧いただけます。 ※ホフマン輪窯、旧事務所は、保存修理工事中。見学について詳しくは市ホームページを確認。

明治39年(1906年)建設の元栗原代八商店の土蔵造りの足袋蔵です。 現在はNPO運営の観光案内所兼まちづくり情報センターに活用されており、 2階には日本遺産ガイダンスセンターも設定されて、日本遺産や足袋蔵についての情報を提供しています。 「花手水&足袋蔵めぐりスタンプラリー」開催時は、イベントスペースとして活用されています。

「猪俣小平六範綱」平安時代末期から鎌倉時代にかけての武将で、武蔵武士の猪俣党として勇名を馳せました。早くから源氏に仕え、保元の乱、平治の乱で勇壮華麗な戦いで活躍した雄将として知られています。建久3年(1192年)に死去し、墓は一族とともに高台院の一隅にあります。小平六没後、400年を経て猪俣一族は、豊臣秀吉によって滅ぼされ、美里を離散しますが、小野満開なる行者が、小平六の守り本尊を背負って来村し、盆が来るごとに山頂に火を焚いて一族の霊を弔ったといわれ、これが猪俣の百八燈のおこりと言われています。

「鐘撞堂山(かねつきどうさん)ふるさとの森」は、春に山桜をはじめ、四季折々の草花が楽しめます。また、鐘撞堂山(標高330メートル)へのハイキングルートが、北コース、西コース、南コースと3ルートあり、いずれも40分から1時間で登れ手軽に自然を満喫出来ます。 鐘撞堂山ふるさとの森は、ボランティアの「ふるさとの森サポーター」や「監視員」によって環境が守られています。

諏訪山古墳群に属し、5世紀前半につくられた高さ4.5メートル、直径50メートルの円墳で、関地区にあります。県内では初期古墳の代表的なもので、この地方の古墳発生を知るうえで重要な古墳として県の指定も受けています。 発掘調査により、鏡や土器などの遺品が出土し、中でも方角規矩鏡は直径22.5cmの大型鏡で、出土鏡としては県内最大で、「美里町遺跡の森館」で複製品が展示されています。

沼上地区にある鎌倉時代の窯跡で、現在までに4基の瓦窯跡が確認されています。ここから発見された瓦は文治5年(1189)に源頼朝が建立した永福寺跡(鎌倉市二階堂)から発見された瓦と似ており、この瓦窯跡で焼かれた屋根瓦(厚手の瓦で斜め格子の叩き目の中に「大」と読める文字のある平瓦や剣頭門の軒平瓦)が寛元・宝治年間(1243〜1249)に実施した永福寺の大改修の際に使用されたものと考えられています。

江戸時代後期の建築と伝わっており、この地方の商家建物の趣を残す貴重な建造物です。幕末には、この家の2階で、尾高惇忠や従兄の渋沢栄一など、若き憂国の志士たちが、挙兵・倒幕の密議を行ったと伝わります。その後、惇忠は、明治政府のもとで富岡製糸場初代場長を務めました。惇忠の妹、千代は渋沢栄一の妻となり、惇忠の妹ゆうは、富岡製糸場伝習工女第一号となりました。

遺跡の森総合公園は、健康・文化の核として木部・甘粕地区に整備された公園です。広い敷地には、遺跡の森館や多目的グランド、テニスコート、コミュニティセンターなどたくさんの施設が集まっています。

さらし井は、大字広木の枌木川の端に岩石で囲まれた井戸です。その昔、織布を洗いさらすために使用した湧水で、ここでさらされた布は、多く調庸布として朝廷に献納されたと伝えられています。 当時の婦人たちの共同作業場でもあり、万葉集巻九の恋歌にもあるように悩みを訴え愛を語る社交の場でもあったことがうかがえます。

明治初期から煉瓦の町として知られる深谷のシンボルです。ひときわ目を引く西洋様式の建築物は、深谷の煉瓦を約883万個出荷した東京駅を参考に建てられました。ぜひ、当駅自由通路から渋沢栄一翁の郷里を眺め、東京駅へと続く鉄路に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

中川やしお水辺の楽校は、地域の身近な水辺での環境学習や自然体験活動などを推進することを目的として、国土交通省が整備しました。中川本流から水を引いた水路の周りに散策路(1周約540m)が整備され、中川の自然に触れ合いながら散策や野鳥観察が楽しめます。

日中友好のシンボルとして1997年に中国から日本に贈られた蓮で、時季になると直径20cmほどのピンクの花を咲かせます。町内では甘粕の「長岡池」をはじめ数箇所で栽培されており、蓮を見ることができます。 見ごろ:7月中旬~8月下旬

秩父路への玄関口として花時計広場やひだまりの公園を設け、自然の草木とふれあえる場を提供しています。 また、地元特産品が豊富な地域物産館アルエットをはじめ、地場産業でもあります野菜や植木・花の直売を、JA花園農産物直売所で行っています。

春は、公園の端から端まで桜が咲き誇り、まるで花のトンネルをくぐっているような見事な枝ぶりです。毎年、たくさんの花見客で賑わいます。遊歩道として整備されており、テニスコートも併設されています。

5月には山ツツジ、秋には紅葉と、季節それぞれの表情を見せる総面積5haの緑地公園。展望デッキからは、寄居町の全景をはじめ、遠く筑波山や男体山、東京スカイツリーまでも望む180度パノラマを楽しめます。

農林業を体験することにより理解を深めるとともに、農林業関係者に研修の場を提供し資質の向上を図ることを目的に設置された施設です。埼玉県内で作付けされている代表的な農産物の収穫や木工工作などが体験できます。また、広大な芝生広場やミニSL(土日祝日のみ運行)、地元で採れた農産物の直売所や県産農産物を食材にした店舗もあります。

太田家住宅は、平成11年(1999)3月に市指定有形文化財に指定された、木造二階建て瓦ぶき、出桁構造の町家建築で埼玉県内でも 数少ない建築物です。約150年の歴史があり、当時、八條の渡しの前で米問屋(酒屋)、旅籠を営んでいました。

1390年、深谷上杉氏の祖、上杉憲英が開祖で、開山は、峻翁令山(しゅんのうれいざん)禅師と伝えられています。入口に建つ黒門と三門のほか、法燈円明国師頂相などの市指定文化財、県指定有形文化財「木造峻翁令山像」などを有しており、総門、三門、本堂が直線的に配置された禅宗伽藍で、江戸時代中期の簡素な美しい建物です。

正直は、慶安3年(1650年)に長崎奉行、寛文5年(1665年)に大目付など幕府の重職を歴任しました。 大智寺の中興開基とされています。延宝8年(1680年)、79歳で没しました。

高さ80メートルから見る巨大なアート 田んぼを巨大なキャンバスに見立て、色彩の異なる稲で絵や文字を描く田んぼアート。越谷では2010年に始まり、毎年異なる絵柄で訪れる人の目を楽しませています。 「こしがや田んぼアート」の特徴は、何といっても、近くの東埼玉資源環境組合(リユース)第一工場にある、高さ80メートルの展望台。越谷周辺の景色と眼下に広がる見事なアートを一度に見ることができます。稲が色づくにしたがって絵の様子も変わっていきます。

誠之堂は、大正5年、渋沢栄一の喜寿(77歳)を記念して第一銀行行員たちの出資により建築されました。設計者は当時の建築界の第一人者であった田辺淳吉で、「西洋風の田舎屋」を独自の発想を凝縮して造り上げました。清風亭は、大正15年、当時第一銀行頭取であった佐々木勇之助の古希(70歳)を記念して誠之堂と並べて建てられました。「南欧田園趣味」の当時流行していたスペイン風の様式が採られています。

古墳時代の終わりごろに造られた円墳の頂上に、土屋神社の社殿があり、この後ろに神木スギが立っています。樹高28m、幹周り8.5m、根周り11.3mの巨樹です。